Du Cacaoyer au Chocolat – Flibusterie & Cie

À l’abordage !

Déjà fin Avril !

Nous avons quitté les quais de Toulouse et pris le large en novembre dernier pour débuter notre grand voyage du cacaoyer au chocolat.

Accostant en Amérique pour notre 1ère escale, c’est en pénétrant l’épaisse forêt située entre l’Orénoque et l’Amazone que nous avons démarré l’histoire du cacaoyer au chocolat, des civilisations précolombiennes jusqu’à nos jours (ici). La mer était calme et les vents favorables pour naviguer sereinement jusqu’à notre 2ème escale, dont les thèmes étaient la culture du cacao et son commerce (ici).

Mais notre voyage s’est corsé lorsqu’une forte tempête, remarquablement peinte par Eugène Isabey en 1850 (ici), nous a contraints à rester loin de la côte, retardant notre accostage pour la 3ème et avant dernière escale : celle de la transformation du cacao au chocolat et de l’histoire de la chocolaterie (ici).

La route vers notre ultime escale aurait pu se dérouler sans encombre, dans le calme, et des vents favorables nous auraient permis, à défaut de rattraper notre retard, d’accoster plus tôt. Peut-être… Mais c’était sans compter les flibustiers et gens de boucane ripostant à l’embargo, essentiellement espagnol, sur le Nouveau Monde !

- Des flibustiers ?

- Oui !

- Mais quelle est la différence entre ces bandits des mers ?!

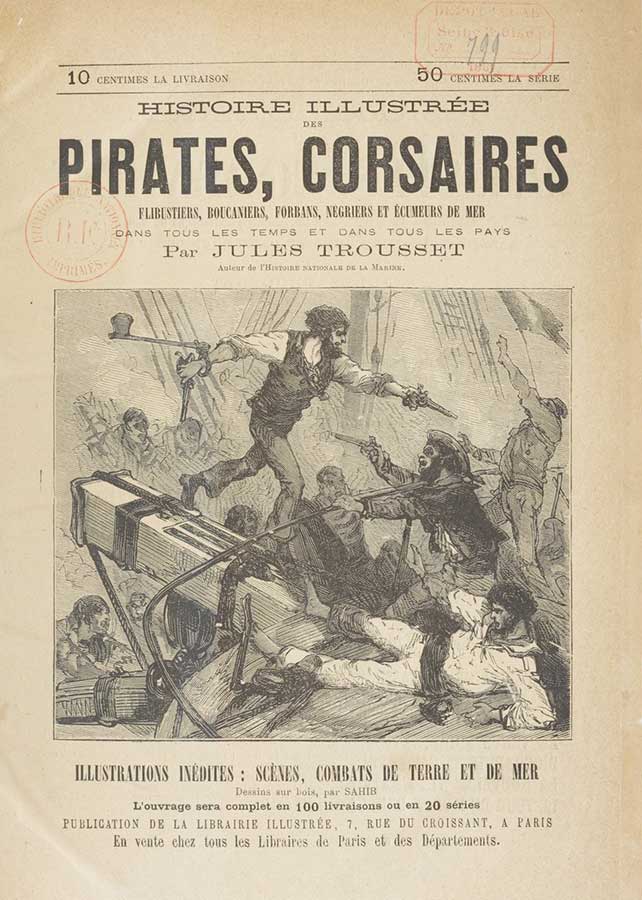

Pirates, corsaires, flibustiers… 3 termes pour désigner une seule et même catégorie sociale : les bandits des mers. Ce qui les distingue les uns des autres ? Les degrés de légalité attribués par les États !

Si l’Histoire marque leur déclin durant la seconde partie du XVIIe siècle, la piraterie, au sens large, inspire de nombreux auteurs et fascine toujours le public, véhiculant de nombreux stéréotypes. On se les imagine plutôt à l’image de Jack Sparrow interprété par Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes (2003-2017), séduisant des femmes tout en cherchant des trésors surnaturels et s’abrutissant d’alcools frelatés ; ou encore moroses, à bord de leurs rafiots perdus dans l’immensité des bouges de la Tortue, du Petit-Goâve, ou de Kingston – Jamaïque, pendant d’interminables attentes de galions chargés d’or et d’argent – quoiqu’il en soit plus occupés de dévastations, d’orgies, et de pillages que de cuisine raffinée… Et bien non !

- De cuisine raffinée ?!

- Yes !

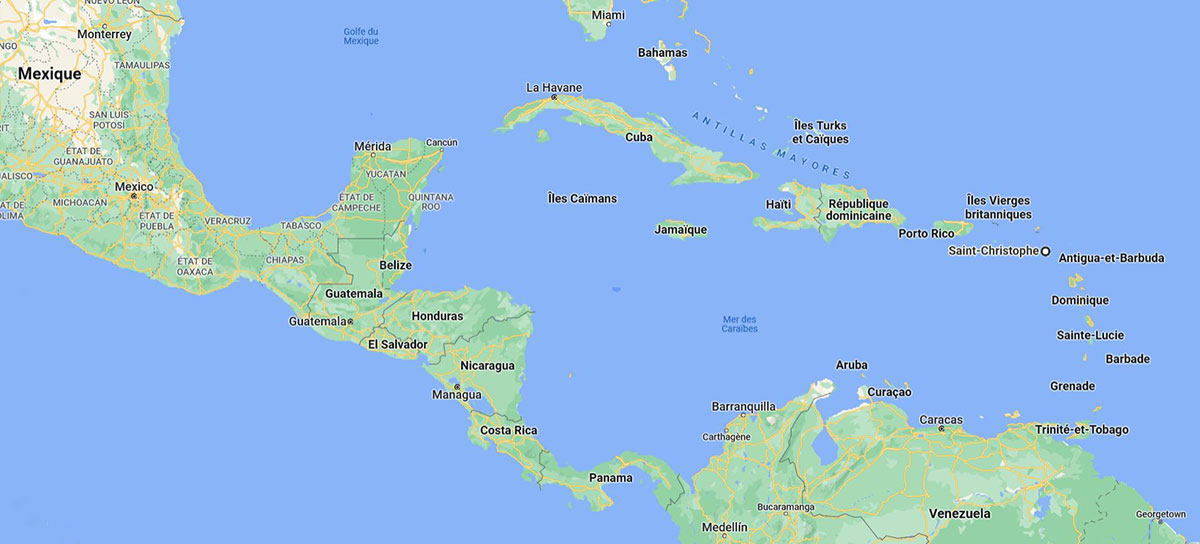

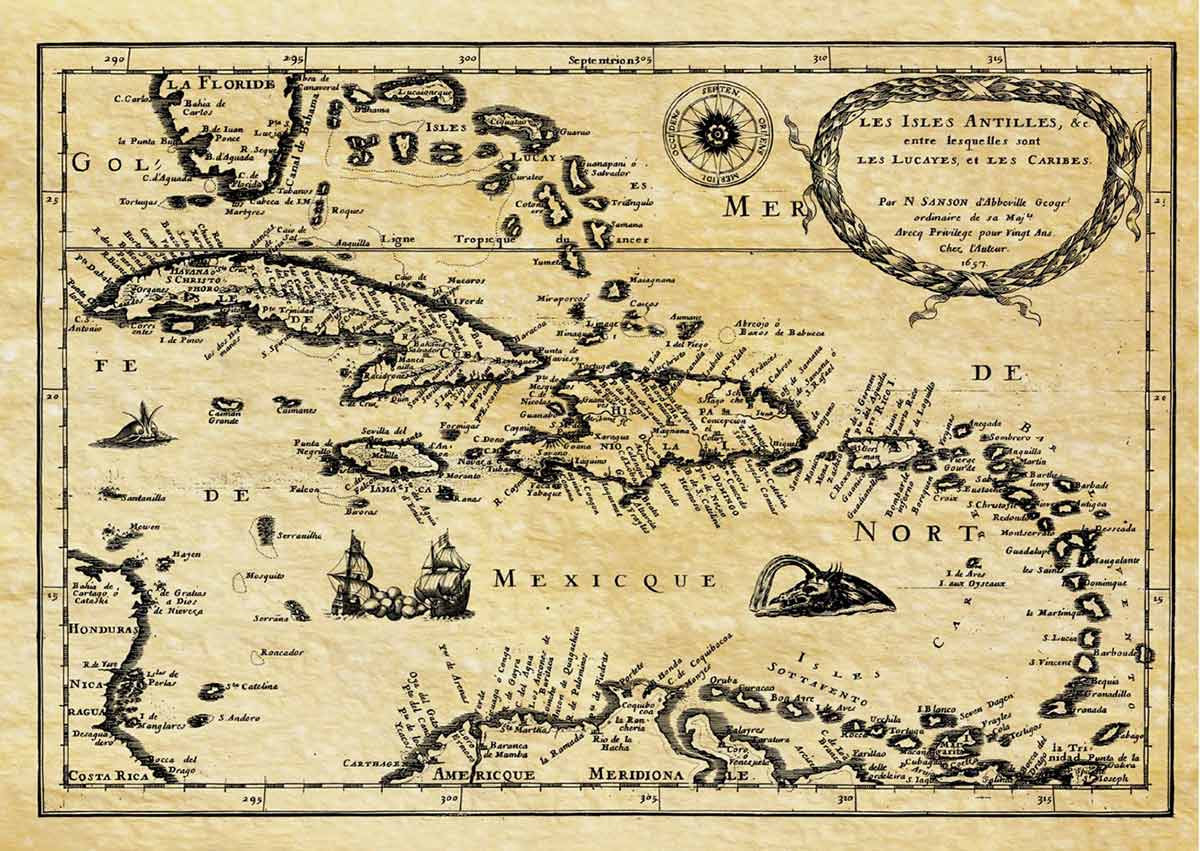

Près à vivre la plus grande aventure de leur vie, ces bandits des mers existent depuis la Méditerranée Antique. Ils s’étendent ensuite en mer de Chine, en mer du Nord et dans la Manche. Mais ceux qui nous intéressent aujourd’hui, ce sont les pirates des mers Caraïbes, alors territoire sans maître, terra nullius, jusqu’au XVIIIe siècle. Pour les puissances européennes alors en plein essor coloniale (principalement l’Espagne, l’Angleterre et la France), ces bagarreurs des mers sont de véritables bras armés pour instituer un ordre dans le bassin caribéen. Et… c’est de là que partent les cargaisons de fèves de cacao…

Tout commence avec la colonisation des Indes occidentales…

Vers 5000 ans avant J.-C., les populations précolombiennes du Venezuela auraient migré dans l’archipel des Antilles. Originaires de la vallée de l’Orénoque au Venezuela, les Arawak et les Taïnos, peuples amérindiens (nommés ainsi par Christophe Colomb, croyant qu’il était en Inde), se sont répandues dans les Caraïbes. Les Arawak auraient été exterminés par les Karibs (Caraïbes, Caribes ou Kalinagos), population indigène originaire du nord du Venezuela, lors de leur migration vers les îles Caraïbes à la fin du IXe siècle. Les Aztèques, ou Méxicas, sont un peuple amérindien très avancé du groupe nahua. Du XIIe jusqu’au tout début du XVIe siècle, ils règnent dans la partie sud de l’Amérique, et comptent parmi les premiers cultivateurs de cacao… (Rappelez-vous, l’histoire du chocolat débute au matin du monde, au creux d’une épaisse forêt située entre l’Orénoque et l’Amazone, à l’ombre des grands arbres)

Nous sommes au XVe siècle, précisément en 1492. L’expédition de Christophe Colomb vers la « route des Indes » mène donc, en réalité, ses 3 caravelles dans les Caraïbes. En 1493, lors de son deuxième voyage, il embarque des Nègres (terme de l’ancien français du XVIe siècle pour désigner les hommes à la peau noire), marquant ainsi le démarrage de la colonisation des Indes occidentales, plus simplement de l’Amérique. Les Amérindiens réduits à l’esclavage meurent massivement et, avec eux, la main d’œuvre…

Par le traité de Tordesillas en 1494, les Espagnols et les Portugais se partagent à eux seuls ce Nouveau Monde. La première colonisation des îles d’Amérique est établie par les Espagnols dès 1496 sur l’île d’Haïti, puis Puerto Rico en 1508, la Jamaïque en 1509 et Cuba en 1511. Au nom de la couronne, les Espagnols prennent possession de la quasi-totalité des îles des petites Antilles. Mais repoussés par le peuple Karib, ils ne parviennent pas à s’y installer. Sans pour autant perdre de vue ces îles, ils se concentrent alors sur les terres continentales telles que le Mexique et le Venezuela.

Exclus du partage du Nouveau Monde par le traité de 1494, les Français, les Anglais puis les Hollandais commencent à financer des expéditions privées dès le XVIe siècle. Des aventuriers attaquent les galions espagnols, marchandent des esclaves contre des produits exotiques… Certains parviennent à s’installer aux Caraïbes en prétextant des alliances pour combattre les Espagnols. Mais ces alliances aboutiront à l’extermination du peuple Karib, tout comme cela s’était produit dans les grandes Antilles.

Au XVIe siècle, en 1519, l’explorateur espagnol Hernán Cortès, accompagné de ses conquistadors, part à la conquête de l’Empire aztèque. (Pour mémoire, rappelons-nous que les Aztèques considéraient le cacao comme une denrée précieuse et sacrée.) Cortés et ses hommes débarquent sur la côte aztèque. Voyant en lui leur dieu Quetzalcoatl, les Aztèques lui offrent une plantation de cacaoyers.

Soucieux d’asseoir le pouvoir espagnol sur le Nouveau Monde, Cortés comprend très vite tout le profit économique à tirer du cacao. Il décide alors d’exploiter des cacaoyers et d’en intensifier la récolte. En 1524, Hernán Cortés est l’un des premiers Européens à découvrir et à introduire le cacao en Europe. Il expédie à Charles Quint une cargaison de fèves de cacao comme une vulgaire monnaie d’échange à la cour d’Espagne. Le cacao se diffuse alors dans toute l’Europe et connaît son véritable essor en Europe dès 1585.

Au XVIIe siècle, dès 1605, les premiers colons anglais occupent les îles de Sainte-Lucie et de la Grenade, au large de l’actuel Venezuela. Véritables lieux stratégiques utilisés comme escale pour les expéditions vers la Guyane, ils poussent plus au nord jusqu’à Saint-Christophe (Saint-Kitts-et-Nevis) et s’y installent en 1624. Les Français y débarquent en 1625, sous le commandement du corsaire normand Pierre Belain d’Esnambuc, qui sera le premier gouverneur général des Antilles française. L’île est alors partagée entre les Anglais, au centre, et les Français à chaque extrémité.

Pendant ce temps, en Europe, la guerre de Trente ans fait rage depuis 1618. La dynastie des Habsbourg règne alors sur presque toute l’Europe : Saint Empire Germanique, Hongrie, Autriche, Espagne, Portugal… Les causes de cette guerre sont multiples mais les éléments déclencheurs sont l’affrontement entre de catholiques d’un côté et de l’autre de protestants, et le souhait des Habsbourg d’accroître leur suprématie. La France est appauvrie par ces années de conflits d’intérêt et par ces guerres de religion qui sévissent jusqu’en 1648. Après la Régence mouvementée et les idées pro-espagnoles de sa mère, Louis XIII, de la dynastie des Bourbons, décide de participer davantage aux affaires de l’État et se lie à un seul ministre : le cardinal de Richelieu, initiateur de la marine française.

Pour rétablir l’autorité royale en brisant les privilèges des protestants et en affaiblissant l’encerclement des Habsbourg, il applique une politique conflictuelle conduite par Richelieu. Louis XIII fait alors face à l’hostilité d’une partie de la famille royale à l’égard de Richelieu et de sa politique anti-espagnole.

Convoqué par le ministre Richelieu, Pierre Belain d’Esnambuc revient en France en 1626. Richelieu souhaite étendre l’influence du Royaume de France en favorisant le commerce extérieur et le développement colonial, mais aussi convertir les Amérindiens au christianisme. La conquête de Saint-Christophe et la création de la Compagnie de Saint-Christophe en 1626 marquent le début du premier empire colonial français, et parmi les Compagnies européennes fondées au XVIIe siècle, la Compagnie de Saint-Christophe est la première française.

Le système des engagés se met en place avec le recrutement d’hommes en métropole. En échange d’un certain nombre d’années de travail au service d’un planteur, les engagés se voient offrir leur voyage et promettre un morceau de terre à exploiter. Le capitaine Thomas Warner, explorateur et militaire britannique, recrute les hommes pour 7 ans, Pierre Belain d’Esnambuc recrute, lui, pour 36 mois, des hommes venant des campagnes bretonnes et normandes. Mais le tiers des émigrants, emportés par le scorbut et la dysenterie, n’arrivent pas à destination. Peu habitués aux conditions très difficiles et mal approvisionnés par la Compagnie, beaucoup meurent de fièvres ou de maladies. Bien souvent ceux qui atteignent la fin de leur service ne peuvent pas assumer les frais d’exploitation de leur lopin de terre, ni même parfois leur retour en métropole. Alors certains se réengagent quand d’autres deviennent flibustiers ou boucaniers. Seuls quelques-uns parviennent à exploiter leur terre et deviennent par la suite de riches planteurs. Ceux-là doivent leur survie au commerce avec les Néerlandais, qui avaient le monopole du commerce en Amérique et en Afrique de l’Ouest.

Afin de gérer les énormes sources de profit, des administrations coloniales sont mises en place. Une administration coloniale française est divisée en 2 grands cadres : le cadre local, propre à chacune des colonies et placé sous la tutelle du gouverneur, et le cadre central, basé à Paris. Pour le reste, des sociétés privées se chargent de financer les expéditions, l’installation des colons et l’exploitation des terres. Rapidement le manque et l’inadéquation de la main d’œuvre pousse à importer de plus en plus d’esclaves d’Afrique. Entre 1626 et 1628, un navire corsaire français s’empare de 2 caravelles contenant morisques et mulâtres qui seront débarqués à Saint-Christophe. Bien qu’illégal, le commerce avec des navires négriers étrangers vient d’être toléré par les autorités coloniales. C’est la première introduction d’esclaves connue dans une colonie française. (Près de 200 plus tard, le 27 avril 1848, Victor Schœlcher, journaliste et homme politique français, fait signer le décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises. Près de 250 000 esclaves sont libérés.)

La « piraterie »

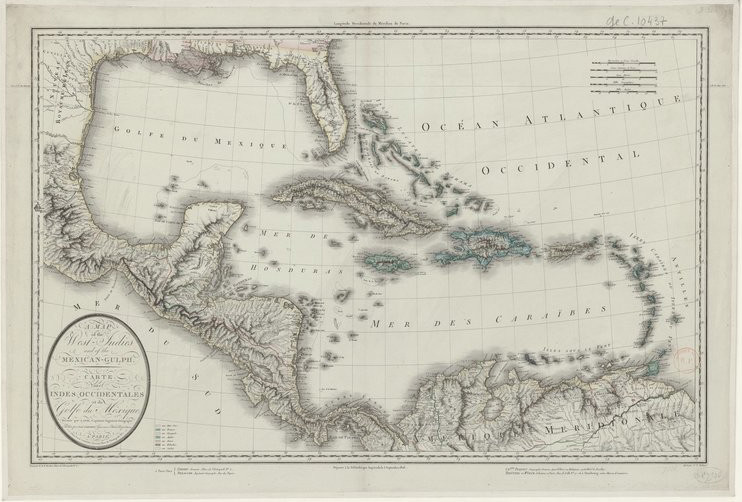

Du XVIe au XVIIe siècle, les terrain de prédilection de la piraterie européenne sont le Golfe du Mexique, les Antilles et les côtes d’Amérique centrale.

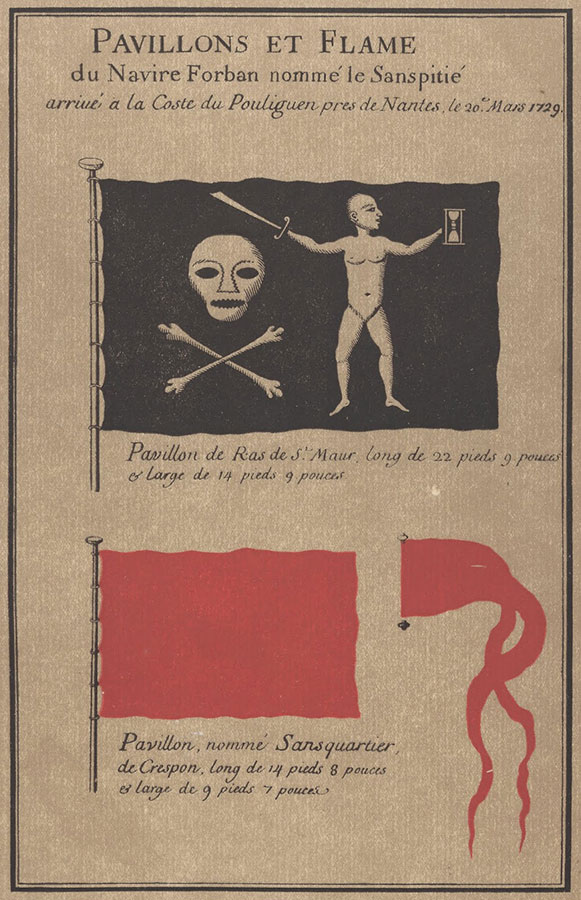

Ici le mot « piraterie » s’entend au sens large du terme, englobant les corsaires, pirates, flibustiers et autres bandits de la zone Caribe. Je détaillerai plus loin les spécificités de chacun, avec une nette préférence personnelle pour les flibustiers ! Mais pour mieux se comprendre, voici les principaux éléments qui les différencient : les cadres légaux qui leurs sont attribués ou non par les Etats.

Le corsaire : ce marin détient une autorité royale, délivrée sous forme de « lettre de course » également appelée « lettre de marque », précisant ses conditions d’action. Ce marin peut être assimilé à un mercenaire à la solde d’une nation.

Le flibustier : les caractéristiques de ce marin sont moins nettes. Il est muni, ou non, d’une lettre de course. Quoiqu’il en soit, il se livre à des expéditions à des fins lucratives. Son activité est tolérée par les pouvoirs.

Le pirate : ce marin n’a pas de lettre de course. Son activité est proche de celle du corsaire mais il agit en toute illégalité. Le pirate est également appelé « forban », surtout à partir du XVIIIe siècle.

Le boucanier : souvent marin ayant déserté les flottes espagnoles, il peut être vu comme le versant terrestre du flibustier.

Le Frère la Côte : membre d’une société marginale appelée Frère la Côte. Cette société est composée de boucaniers, de flibustiers, d’esclaves noirs échappés des colonies espagnoles, de protestants fuyant après l’édit de Nantes, de soldats européens, d’indésirables, de dissidents…

***

Le contexte économique et politique

Les sociétés coloniales – espagnoles puis anglaises et françaises – tendent à être des sociétés bloquées par les monopoles commerciaux imposés par les métropoles, particulièrement en Espagne. Tout ce qui sort des possessions espagnoles est contrôlé et lourdement taxé par Séville. Les colons tirent leurs profits de l’exploitation de Dame Nature, mais ils manquent de beaucoup de choses et se voient interdire la culture et/ou la création de tout ce qui risque de concurrencer les productions métropolitaines.

La piraterie dans les eaux caribéennes est une conséquence du jeu des grandes nations. Le trafic interlope est très intense dans les Caraïbes, situées au centre du commerce triangulaire du XVIe siècle. La route classique des Caraïbes commence dans les Petites Antilles près de la Nouvelle Espagne, se poursuit vers le Nord et à travers le canal du Yucatan (entre le Mexique et Cuba) afin de pouvoir profiter des grands vents de l’Ouest (les Westerlies) pour revenir en Europe.

Le traité de Tordesillas (1494) partage le Nouveau Monde entre les Espagnols et les Portugais. L’Espagne monopolise et contrôle le territoire américain, et le continent autour des Caraïbes est appelé « Nouvelle Espagne ». Les premiers ports sont Cartagena, Panama, Santiago, Porto Bello et Saint-Domingue.

Économiquement, les Espagnols exploitent les mines d’argent de la Nouvelle Espagne et du Pérou. Pour le reste, il s’agit essentiellement de commerce de peaux, les Espagnols préférant l’élevage aux plantations. Les cargaisons d’argent attirent les pirates et les corsaires dans les Caraïbes et l’Atlantique, jusqu’à Séville. Pour les éviter, les Espagnols adoptent, à partir de 1560, le système de la flottille : un convoi rassemblant de très nombreux vaisseaux marchands et des navires de guerre en nombre pour contrer toute attaque pirate. Les cargaisons du trajet aller servent de lest, le but principal étant de rapporter un an de production d’argent et de pièces de monnaie en Europe. De fait le voyage de retour est une cible de choix pour les pirates.

L’Angleterre, en froid avec l’Espagne depuis 1533, et les Pays-Bas sont décidés à remettre en cause l’exclusivité ibérique sur le Nouveau Monde. Au XVIIe siècle l’Angleterre fait figure de « nation de pirates ».

La France, alors confrontée aux guerres de religions qui ne s’apaiseront en 1598 avec l’édit de Nantes promulgué par Henri IV, se préoccupe peu de l’extension d’un territoire outremer, laissant les armateurs privés faire fortune. Mais François Ier, roi de France et puissant rival de Charles Quint, conteste la légitimité espagnole. Il développe une politique sans merci entretenue entre autres par les intérêts liés à la pêche de la morue et à la découverte d’un nouveau passage vers les îles à épices.

Sous les petits-fils de François Ier, surtout Charles IX, les tentatives de colonisation sont principalement le fait des huguenots (protestants). Les Français sont les premiers non-Espagnols à posséder une colonie dans les Caraïbes (St. Augustine en Floride). Aidés par leurs gouvernements respectifs, les marchands et les colons anglais, français et hollandais ignorent le traité et envahissent le territoire espagnol. Les Espagnols n’ont pas les moyens d’une présence militaire suffisante pour contrôler la zone ni pour imposer leurs lois commerciales, ce qui les mènent à pratiquer la contrebande permanente au sein de leurs colonies en temps de paix, et en temps de guerre à la piraterie dans toutes les Caraïbes.

Au début du XVIIe siècle, dans les années 1620 après le début de la guerre de Trente Ans, la présence espagnole dans les Caraïbes décline rapidement et les Espagnols devinrent de plus en plus dépendants du travail des esclaves africains. Ils maintiennent alors une faible présence militaire. Pendant ce temps, d’autres pays commencent à établir des colonies sur les territoires libérés par l’Espagne. Rapidement, la colonie anglaise établie sur l’île de New Providence devient un refuge pour les pirates.

Vers la fin du XVIIe siècle, la situation dans les Caraïbes est stabilisée. Les colonies sont plus importantes et les effets économiques défavorables de la piraterie plus apparents. L’Angleterre stationne un escadron naval à Port Royal (Jamaïque) dès les années 1680. L’Espagne établit une garde côtière corsaire : la Costa Guarda. Les actes de piraterie se font plus rares et la chasse aux pirates plus intense. Mais avant de parler du déclin de la piraterie et de bien différencier les différents bandits de la mer, penchons-nous sur le contexte sociologique de l’époque.

***

Le contexte sociologique et idéologique

Les conditions de vie particulièrement difficiles poussent les hommes à grossier les rangs de la piraterie à partir du XVIe siècle. A leurs yeux, la marge de la société apparait comme un refuge.

Au XVIIe et XVIIIe siècle, la condition de marin est la plus dure qui soit. La vie en mer est rigoureuse, le métier physiquement très éprouvant, l’espace de vie très réduit et nauséabond, et la nourriture très insuffisante. Être marin présente un grand nombre de dangers : accidents de manœuvre, tempêtes, maladies, malnutrition, perte des vivres et/ou de l’eau potable… la route vers l’autre rive de l’Atlantique est semée de pièges. De plus les navires, très bas sur l’eau, n’étaient pas faits pour braver les puissantes houles de l’océan. Les chances de sombrer sont nombreuses, les marins côtoient la mort de près.

Malgré la difficulté de leur métier et leur courage face à tous les dangers, les marins occupent l’une des positions les plus basses de l’échelle sociale, alors même que leur activité permet aux armateurs et commerçants d’engranger de (très) beaux profits. Les jeunes vendus au service d’un navire ou ceux qui subissent un enrôlement de force (ce que l’on nommait la presse, une spécialité britannique) ne choisissent pas de monter à bord et d’endurer toutes les peines que cela représente. Ils doivent pourtant servir un système dans lequel ils ne possèdent presque aucun droit, et se soumettre à une discipline de fer comprenant châtiments corporels voir peine de mort. Ces marins sont bien souvent des hommes n’ayant rien à perdre, condamnés à mort pour s’être rebellés, ce qui les rendent particulièrement redoutables au combat.

Dans les colonies d’Amérique, les structures de pouvoir institutionnelles et sociales sont faibles et laissent le champ à la révolte. La plupart des équipages pirates ont une carrière de moins d’un an. L’organisation démocratique des équipages séduit, mais embrasser la piraterie est plus motivé par la rupture d’avec la société de l’époque que par un choix de carrière visant à l’enrichissement personnel. Il est rapporté des cas où les pirates punissent ou tuent les officiers du navire attaqué avec cruauté, alors qu’ils en épargnent bien souvent les équipages. Il ne s’agit donc pas seulement de piller et de s’enrichir, mais également de s’élever contre l’injustice.

À cause du monopole commercial imposé par les métropoles comme l’Espagne, essentiellement, puis le Royaume-Uni et la France, nous avons vu que les colons manquaient de tout. Dans ce contexte la piraterie, et plus largement la contrebande, semblent être un mal nécessaire. Les flibustiers, autant craints que désirés par les colons espagnols, s’obstinent donc à couper la route jusque dans les eaux caribéennes.

***

Le déclin de la « piraterie »

Plus le pouvoir des États s’étend, plus les armées sont codifiées et contrôlées par le pouvoir central. Le déclin de la piraterie dans les Caraïbes s’opère en parallèle avec le déclin de l’utilisation des mercenaires en Europe et l’augmentation des tailles des armées nationales. La présence navale est plus forte, les marines nationales s’étendent ainsi que leurs missions, entre autres la lutte contre la piraterie.

En 1651, le premier acte de navigation promulgué par les Anglais appuie la volonté de sécurisation de leurs colonies et la suppression de la piraterie. Les flibustiers sont alors considérés comme des pirates à proprement parlé. Ils sont donc réprimés et deviennent persona non grata.

En France, Louis XIV réaffirme son autorité sur ses possessions antillaises avec la création de la « Compagnie des Indes occidentales ».

Le Traités d’Utrecht en 1713 met fin à la guerre de Succession en Espagne. Il entérine définitivement la répression de la flibuste et de la piraterie devenues inutiles aux États.

L’élimination de la piraterie, dans les eaux européennes dans un premier temps, s’étend aux Caraïbes dès les années 1700, puis à l’Afrique occidentale, à l’Amérique du Nord jusqu’à l’Océan Indien (avant 1720).

Les pirates deviennent des apatrides, les flibustiers sont rejetés et considérés comme des forbans par les États. Ces bandits des mers se retrouvent alors contraints à naviguer dans les interstices des eaux territoriales européennes qui se déploient au XVIIIe siècle.

Qui sont ces marins ?

Dans la « piraterie », les hommes (et même les femmes) sont jeunes pour la plupart. Protestants, hérétiques, repris de justice déportés, vagabonds destinés à l’exploitation des terres récemment conquises en outremer, marins de profession, soldats fuyant les navires des flottes impériales, engagés faisant face aux désillusions de leur nouvelle vie dans le Nouveau Mondes… Se joignent également les « Maroons » (esclaves noirs échappés des plantations) et des Amérindiens de certaines tribus… Tous sont des exilés en quête d’une vie meilleure, pour qui le passage vers l’illégalité est motivé par l’appât du gain ou la fuite d’un système les maintenant dans leurs conditions misérables.

Voguer sur l’Atlantique est extrêmement dangereux à cette époque, et le voyage est long : 3 mois minimum. S’ils ont en commun d’être la lie de la société, ces marins n’en demeurent pas moins téméraires, cinglant vers le Nouveau Monde malgré les eaux souvent traitresses, et affrontant les fureurs du temps.

***

Les corsaires

Au XVIe et XVIIe siècles, le coût d’entretien d’une flotte pour défendre les colonies est au-delà des possibilités des gouvernements nationaux. L’utilisation des corsaires est donc particulièrement populaire dans les Caraïbes.

Ces gouvernements octroient, à des vaisseaux privés, une lettre de marque (lettre de course ou commission de guerre) les autorisant à capturer des navires ennemis. Ces vaisseaux privés conservent la majeure partie du butin et versent le reste au gouvernement commanditaire. Ils opèrent en flotte ou de façon indépendante. Les corsaires sont utilisés dans toutes les guerres qui opposent les pays d’Europe. En France ils disparaitront qu’après l’Empire en 1815.

La possibilité de gains importants attire de riches hommes d’affaires et des nobles prêts à financer cette piraterie légale en échange d’une part des bénéfices. La vente des marchandises capturées est elle aussi un bon apport économique pour les colonies.

Les corsaires, confondus à tort avec les pirates, peuvent être considérés comme des marins mercenaires. Ils utilisent, à ce titre, des navires souvent de petite taille, rapides et manœuvrants, discrets pour exécuter des abordages d’avantage par surprise que par force. Lorsque la fortune leur sourit, ils peuvent enlever des bateaux de fort tonnage, mais souvent marchands et peu propices à leur activité. Ces bateaux sont alors fréquemment revendus.

***

Les pirates, ou forbans

Aussi vielle que la navigation, la piraterie est la pratique de l’attaque d’une embarcation dans le but de voler son chargement, et parfois le bateau tout entier. Une des conséquences du commerce maritime, la piraterie existait déjà dans l’Antiquité, et toutes les civilisations anciennes ayant possédé une marine l’ont pratiquée. Un pirate, ou forban, est donc une personne qui pratique la piraterie.

Les pirates ne se limitaient pas seulement aux autres bateaux, ils attaquaient parfois des petites villes côtières. Contrairement aux corsaires, les actions des pirates se font sans l’aval d’une nation souveraine. La piraterie maritime connait son apogée au XVIIIe siècle, et disparait peu à peu à cause du pouvoir grandissant des nations sur toutes les régions du monde.

Les pirates des siècles passés sont bien souvent imaginés menant une vie romantique de rebelles intelligents et rusés, agissant en groupe en dehors de la vie régie par les lois et les obligations… En réalité, peu de pirates mangeaient à leur faim ou devenaient riches ! La plupart sont morts jeunes car les provisions emportées étaient infestées de rats et autres petites bêtes. Bien qu’ils aient choisi d’être bannis des sociétés traditionnelles, nombre de pirates n’avaient pas réellement choisi ce métier. Ceux-là avaient été vendus comme mousses à un capitaine, ou avaient été enrôlés de force par la presse, système largement employé par les Britanniques. Pour agrandir l’équipage, il arrivait souvent que les pirates libèrent des esclaves trouvés dans les navires capturés, les incorporant à leur équipage ou les déposant à terre.

Certains aspects de l’organisation des pirates sont toutefois surprenants. Contrairement aux sociétés occidentales de l’époque, les équipages pirates fonctionnent comme des démocraties limitées : les dirigeants sont élus et remplacés. Plutôt qu’un chef autoritaire issu d’une élite aristocratique, le capitaine d’un bateau pirate est un combattant féroce en qui l’équipage a confiance. C’est souvent le maître de timonerie, surnommé « le second » ou « le bosco », qui est responsable de l’équipage et chargé de faire régner l’ordre jour après jour, exception faite lors des batailles pendant lesquelles c’est le capitaine qui donne les ordres.

Les équipages naviguent souvent sans salaire. Nombreux sont les groupes de pirates qui partagent tout le butin obtenu en suivant un schéma complexe indiquant la part réservée à chaque homme. Par exemple, les pirates blessés au cours d’une bataille peuvent recevoir une prime spéciale. Plusieurs ouvrages témoignent du rapport de force très juste entre le capitaine du navire et les autres marins lors d’une victoire. Le butin était partagé de sorte que le capitaine reçoive autant que les autres, et dans le cas contraire jamais plus de 2 fois plus. Si des officiers reçoivent un nombre plus élevé de parts, c’est qu’ils prennent plus de risques ou possèdent des compétences particulières. Ils ont, pendant quelque temps, un système de sécurité sociale, garantissant une compensation en argent, or ou esclaves pour les blessures reçues lors une bataille.

Cependant, ces pratiques égalitaires, limitées à très peu des aspects de leur vie, n’atténuent pas la rudesse de leur mode de vie.

***

Les boucaniers

La dénomination de boucanier est spécifique aux Caraïbes. Les termes « boucanier » et « boucaner » viennent du boucan : grill en bois sur lequel les indigènes séchaient et fumaient la viande.

Apparus vers 1630, les boucaniers sont des aventuriers français, normands, qui, vers la fin du XVIe siècle, s’établissent dans l’île d’Hispaniola (initialement île d’Haïti puis île de Saint-Domingue depuis 2005), appartenant alors aux Espagnols. Les premiers boucaniers étaient souvent des évadés des colonies. Ils sont considérés comme des combattants féroces. Par extension, le terme a désigné un écumeur de mer, un « pirate ».

Chassés d’Hispaniola par les Espagnols à partir de 1663, les boucaniers trouvent refuge au nord-ouest sur l’île de la Tortue, possession française à l’époque. Ils opèrent avec le soutien partiel des colonies non-espagnoles et leur activité demeure légale (ou partiellement légale) jusque dans les années 1730, fin de la piraterie.

Obligés de survivre avec peu de ressources, les boucaniers sont habiles en construction navale, en navigation et réputés experts dans l’utilisation du fusil à silex (inventé en 1615). Habiles chasseurs, ils chassent les bœufs sauvages dont ils préparent les peaux pour les vendre en Europe. Quant à la viande ils la « boucanent », c’est-à-dire qu’ils la préparent à la manière indigène sur le boucan. Une fois séchée et fumée, la viande se conserve facilement et leur permet de faire du trafic avec des navires de passage ou des colonies isolées.

Une grande solidarité règne entre eux et les décisions sont prises en commun au profit de la communauté. Les règles démocratiques en vigueur à bord des navires pirates trouvent leurs origines en partie de là.

***

Les flibustiers

La flibuste

Née au XVIe siècle, la flibuste atteint son apogée au XVIIe siècle avec la constitution d’enclaves flibustières dans l’archipel caribéen. Son existence prend officiellement fin avec la paix d’Utrecht en 1713. Elle concerne essentiellement les Caraïbes, les Antilles, mais aussi, de manière plus marginale, la mer du Sud (l’actuel océan Pacifique). Véritable contre-société, la flibuste développe une idéologie égalitaire, indifférente aux nationalités, aux croyances et aux origines pour que s’opère un mélange : elle attire des renégats de toutes sortes, des engagés perdus ou en fuite, des marins déserteurs, des petits colons, des planteurs… Les flibustiers sont aujourd’hui fréquemment associés aux mouvements libertaires ou altermondialistes qui revendiquent une communion d’idéaux.

La flibuste est un phénomène géopolitique mettant en jeu les rapports de pouvoir des États présents dans la zone caribéenne et les liens coloniaux qu’ils entretiennent avec les territoires fraîchement conquis à l’écart de leurs empires. Elle est également un phénomène social et économique. Les flibustiers ont une organisation très particulière et leurs équipages sont très hiérarchisés. L’égalité qui règne au sein de cette contre-société est souvent louée, en particulier dans le processus de prise de décision à bord et dans le partage des butins.

Le flibustier

Spécifique à la Caraïbe, le terme « flibustier » est longtemps employé pour désigner tous les gens de mer jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Dans les premiers temps l’activité maritime se déploie autour de l’activité commerciale sur laquelle les États présents dans la zone caraïbe s’appuient. La marine royale ne commence à structurer sa propre flotte qu’au XVIIe siècle, mais elle ne suffit généralement pas à former des convois convenable dans le contexte des affrontements européens livrés dans la mer Caraïbe.

Exilés aux Antilles pour fuir la guerre civile, la dictature de la religion et la pression économique des autorités européennes, les flibustiers, aventuriers autant craints que désirés par les colons espagnols et portugais, écument les côtes et s’obstinent à leur couper la route jusque dans les eaux caribéennes. Ils mènent des missions de pillages des bateaux espagnols remplis de trésors du Nouveau Monde.

Bien que très souvent Néerlandais, Belges, Anglais et Français Huguenots, les flibustiers n’appartiennent à aucun pays en particulier. Les flibustiers ne sont pas des pirates (attachés à aucune allégeance, attaquant et pillant tous navires qu’ils croisent), ni des corsaires (financés par un particulier, un pays). Ils s’en distinguent par 2 faits principaux : ils se mettent au service des États en acceptant de se battre sous « lettre de marque », et ont une utilisation comparativement restreinte du bateau. Les flibustiers sont essentiellement des terriens, pour qui le bateau est un moyen de transport plutôt qu’un outil de combat. Sur terre, ils dévastent les possessions d’Amérique en attaquant et rançonnant les villes espagnoles.

Leurs attaques arrangent bien des pays comme la France, les Pays-Bas et l’Angleterre. Ces pays les laissent donc agir et voient en eux un très bon moyen d’affaiblir la flotte espagnole

L’âge d’or des flibustiers se situe avant les années 1680, quand la France et l’Angleterre décident de les disperser vers les côtes d’Afrique et dans l’actuel océan Pacifique où ils s’installent.

En 1697, l’Amiral Jean-Baptiste du Casse, alors gouverneur français de Saint Domingue, réunit près de 1000 flibustiers pour mener l’opération « Jean-Bernard de Pointis » contre Carthagène dans l’actuel Colombie.

Pour l’anecdote occitane, Jean-Bernard de Pointis, officier de marine et corsaire français, descend d’une famille noble du comté de Comminges dans la Haute-Garonne. Cette famille est confirmée dans sa noblesse de 1666 à 1669 par jugement des intendants des généralités de Guyenne, de Languedoc, de Toulouse et de Montauban. Deux communes portent son nom : Pointis-Inard dans le canton de Saint-Gaudens et Pointis-de-Rivière dans le canton de Barbazan, ainsi qu’un hameau de la commune de Mercenac dans le canton des Portes du Couserans.

Mais revenons-en à l’opération « Jean-Bernard de Pointis » contre Carthagène. La guerre de la Ligue d’Augsbourg touche à sa fin et son issue demeure indécise. La Royal Navy (marine anglaise) a pris l’ascendant sur la Marine royale de Louis XIV, lui qui était à la recherche d’un succès sur les mers pour signer le Traité de Ryswick (Hollande), avec les Espagnols en position de force. Ce Traité de Ryswick permettrait d’un côté de mettre fin aux incertitudes du royaume d’Espagne sur son empire sud-américain, et d’un autre côté serait pour Louis XIV un moyen d’obtenir un territoire convoité : la partie ouest de Saint-Domingue. À l’issue de cette opération du 2 mai 1697 – réussite totale de Jean-Bernard de Pointis et de l’Amiral Jean-Baptiste du Casse – Louis XIV obtient la signature d’un traité de paix avec les Espagnols, traité qui met fin à la guerre de la Ligue d’Augsbourg.

Quel lien avec nos flibustiers ? J’y viens… Un malentendu sur le partage du butin mène à la reprise de la ville par les flibustiers, et eux seuls. Ce sera leur dernière grande action, après quoi ils sont alors désarmés ou chassés.

Au XIXe siècle, le terme « flibustiers » sera repris pour caractériser les invasions d’aventuriers américains en Amérique centrale. Ces évènements militaires seront connus, entre autres termes, comme « Guerre de 1856 contre les flibustiers ».

Les flibustiers ont joué un rôle crucial dans le processus de colonisation, surtout anglaise et française, dans le bassin caribéen. Dès que les puissances européennes ont été bien assise, elles ont interdit aux flibustiers leurs activités. Certains d’entre eux se sont radicalisés en se ralliant à la piraterie.

***

Les Frères la Côte

Nous avons vu qu’après avoir été chassés d’Hispaniola, les boucaniers trouvent refuge sur l’île de la Tortue et rejoignent les flibustiers. S’allient à eux des esclaves noirs échappés des colonies espagnoles. On peut citer comme exemple l’histoire mouvementée de Trinidad-et-Tobago. Les Arawak puis les Karibs, premiers colonisateurs de Trinidad, réussissent à repousser les tentatives d’intrusion espagnole. Mais en 1593 les Espagnols prennent possession de l’île. En 1628, les Anglais, alliés aux Indiens s’approprient le sud de l’île et les Hollandais prennent une partie de Tobago. Passée de la culture du tabac à celle du cacao, la colonie périclite et les planteurs affamés abandonnent leurs plantations pour trouver refuge dans les bois. En 1797, l’île passe aux Anglais qui dictent leur loi aux propriétaires terriens espagnoles et aux gentlemen français débarqués au lendemain de la révolution de 1789.

Pour en revenir aux Frères la Côtes, ajoutons également des protestants fuyant après l’édit de Nantes, des soldats européens ainsi que des indésirables et dissidents.

Non loin, et à la manière des boucaniers, des communautés de bûcherons s’établissent au Honduras pour abattre et vendre des bois précieux dans le dos des Espagnols. Avec les boucaniers et les flibustiers, ils constituaient la communauté des « « Frères la Côte », une société marginale basée sur des règles démocratiques.

L’héritage des flibustiers

William Dampier (1651-1715) est un féroce flibustier anglais. Fils d’un fermier, capitaine dans la marine marchande, il entre très tôt dans la marine comme mousse puis matelot avant de devenir maître de plusieurs vaisseaux. Il est le premier anglais à explorer ou cartographier des parties de l’Australie. Hydrographe, dont la carte des vents et des coutants de l’hémisphère sud fait toujours l’admiration des spécialistes, il est également géologue averti, ethnologue et botaniste – plusieurs plantes portent encore son nom. Mais le vrai trésor des flibustiers est peut-être leur cuisine.

Sous peine de disparaître, et en situation de quasi-clandestinité, les flibustiers et gens de boucane, en rupture avec la vieille Europe, s’intéressent et s’adaptent sans cesse aux étrangetés du Nouveau Monde. La faune et la flore les intéressent de près, ainsi que la culture des Indiens et des Noirs marrons réfugiés dans les forêts, entendez-là les cultures caraïbes et africaines.

Les échanges de vivres frais, de tabac, de coton et d’écailles de tortue se font contre des produits manufacturés, des armes et des alcools rapportés d’Europe. Lorsque Hernán Cortés est arrivé sur les côtes de Tabasco en 1519, il a dû fortement grimacer en goutant le xocolatl des Aztèque, cette boisson des dieux faite de cacao pilé, de maïs, de roucou, additionnée de piments et d’épices, présentée dans un gobelet d’or incrusté d’écailles de tortue. Pourtant, quelques décennies plus tard les Espagnols développent à outrance les plantations de cacao. Dès 1564, les premiers galions à destination de Manille partent vers l’Orient, chargés de fèves de cacao destinées à être échangées contre des soieries et des épices. De leurs différents échanges, de nombreuses traditions culinaires que les flibustiers transmettent à leur tour.

Ils sont des dizaines de flibustiers à avoir rédigé leurs mémoires, des récits et des journaux qui témoignent de leur immense curiosité autre que pour les rapines. Après un voyage de 12 ans dans toutes les possessions espagnoles d’Amérique, le père Thomas Gages, dominicain d’origine anglaise d’abord au service des Espagnols, met son savoir au service de Oliver Cromwell (1599-1658), militaire et homme politique. Chroniqueur de l’époque et très gourmand de nature, le père Thomas Gages évoque constamment le cacao dans ses récits. Il raconte qu’en 1585, des flibustiers hollandais furieux de n’avoir trouvé ni or ni argent dans le navire qu’ils venaient d’enlever, jetèrent par-dessus bord les sacs de fèves de cacao, pensant que ces sacs contenaient des crottes de chèvre. À cette époque, pas un Espagnol des Amériques se passait de sa tasse quotidienne de chocolat. La contrebande fait rage pour contourner les taxes imposées par Séville. Plus tard, le père Labat (1663-1738), envoyé par les Dominicains aux Caraïbes en 1694 (année d’apothéose et de fin de la flibuste), s’émerveille des coutumes antillaises et des beautés de la Nature selon ce qu’il peut en manger. Fine et grande gueule, il n’était jamais le dernier à lever son verre et à tirer de l’escopette contre les Anglais, en compagnie de ses amis flibustiers avec qui il partageait l’existence, le butin et les festins.

Au XVIIIe siècle les flibustiers écument les eaux caribéennes et interceptent les transports de fèves de cacao qui valaient de l’or. « Les plus riches prises qui se fassent en tous ces endroits sont les bâtiments qui viennent de la Nouvelle Espagne par Maracaibo, où l’on trafique le cacao, dont se fait le chocolat. […] Pour cela, on les épie à la sortie du cap de Saint Antoine et celui de Catucho, ou au cap de Corrientes, qu’ils sont toujours obligés de venir reconnaître. […] Si on les prend lorsqu’ils vont, on leur enlève leur argent ; si c’est à leur retour, on profite de tout le cacao » (Alexandre-Olivier Oexmelin (1645-1711), chirurgien et flibustier français qui a laissé beaucoup de traces sur les coutumes de la piraterie). Lorsque Louis XIV (1643-1715) interdit le commerce avec la Hollande, c’est un véritable coup de tonnerre dans les Antilles. Sur les 160 navires venus ravitailler cette année-là les villes françaises, 120 étaient hollandais ! Sans la circulation assurée hors des codes et des lois par la flibuste, cette société caraïbe n’aurait jamais pu se développer. À la fin du XVIIe siècle, la contrebande est telle qu’on estime que 80% du chocolat consommé en Espagne (produit par les colons espagnols, mais vendu clandestinement) est acheté à Amsterdam, aux Hollandais qui eux-mêmes se le procuraient auprès des flibustiers…

Conclusion chocolatée

Lorsque j’ai lu La Cuisine des flibustiers de Mélani le Bris (voir biblio), j’ai particulièrement été touchée par ses mots choisis pour parler de ces brutes gourmandes et gourmets se brûlant le gosier aux alcools forts et aux piments. Ces mêmes brutes gourmandes et gourmets à qui nous devons la savoureuse et originale cuisine créole d’aujourd’hui. C’est avec beaucoup de tendresse qu’elle écrit que « sous leur rude écorce se cache une âme d’enfant prêt à tout pour du chocolat »…

Alors avant de quitter nos « pirates » pour reprendre notre route vers notre 4ème et dernière étape, je vous laisse, en guise de conclusion, avec les recettes de chocolat chaud contenues dans La Cuisine des flibustiers.

Le chocolat des Antilles

«Aux Antilles les graines sont grillées puis broyées. Le cacao est vendu sous forme de bâtons que l’on râpe dans de l’eau, du lait de vache ou du lait de coco pour confectionner le chocolat chaud. […] chaque famille a sa propre recette. On y ajoute volontiers quelques épices, tels la cannelle, la muscade ou encore le clou de girofle (déjà incorporés dans les bâtons de cacao des îles hispanophones). La boisson antillaise est bien plus épaisse que notre chocolat chaud, certains y ajoutent même un œuf battu.

- 1 l de lait

- 1 gousse de vanille

- 1 bâton de cannelle

- 4 cuillerées à soupe de cacao

- 6 cuillerées à soupe de sucre de canne

- 1 cuillerée à soupe de fécule de maïs

- 1 pincée de muscade râpée

Porter le lait à ébullition avec la gousse de vanille fendue et le bâton de cannelle. Dans un petit bol mélanger 2 cuillerées à soupe d’eau avec le cacao, le sucre et la fécule de maïs, jusqu’à ce que l’ensemble soit homogène. Verser dans la préparation précédente en fouettant vigoureusement et laisser cuire le mélange sur feu doux jusqu’à épaississement. Retirer la gousse de vanille et le bâton de cannelle, saupoudrer d’une pincée de muscade râpée et servir. »

Le chocolat à l’espagnol, selon Thomas Gage.

« Les Espagnols, à l’imitation des Indiens du Nouveau Monde, prirent l’habitude d’y incorporer du lait de maïs, mais aussi de la cannelle, du girofle, du musc et de l’essence d’ambre. »

« Quelques-uns ajoutent du poivre noir, nous dit Thomas Gage, ce que les médecins n’approuvent pas, parce qu’il est chaud et sec, si ce n’est pour ceux qui ont le foie froid. » Gage, lui, y met plutôt du « poivre rouge qu’on appelle chile ou piment, qui, quoiqu’il soit chaud en bouche, est néanmoins froid et humide dans l’opération ». Il y met également « du sucre blanc, de la cannelle, du girofle, de l’anis, des amandes, des noisettes, de l’orejavala, du bainilla, du sapoyal, de l’eau de fleur d’oranger, du musc, et autant d’achiote qu’il en faut pour lui donner la couleur d’une brique rouge ». La dose de ces ingrédients, précise-t-il, doit être « proportionnée à la diversité des tempéraments de ceux qui s’ne servent ».

« On ne peut pas dire que le chocolat composé de cette manière ne flatte extrêmement le goût et l’odorat », note le père Labat qui précise cependant que « nous le préparons aux îles d’une manière bien plus simple […] qui le rend très sain et très nourrissant ». Nul besoin d’aucune de ces drogues « qui changent entièrement la nature du chocolat » !

Le chocolat des îles.

« J’avoue que le chocolat [ainsi] préparé […], est u peu plus long et plus difficile à faire […]. Mais outre qu’on y est bien accoutumé, peut-on nier que cette petite fatigue ne soit bien récompensée par la délicatesse et la bonté que l’on y trouve ? » Et le bon père de nous livrer se recette personnelle réalisée dans une chocolatière, récipient spécial muni d’un moulinet. « On délaye autant qu’il est possible la pâte [de cacao], le sucre et la cannelle avec l’œuf et le peu d’eau qu’on y a joint ; et lorsque l’eau est bouillonnante, on la verse peu à peu dans la chocolatière et on agite fortement la matière avec le moulinet […]pour la faire bien mousser. […]On la met au feu où on la laisse jusqu’à ce que l’écume ou la mousse soit prête à passer au-dessus. On la retire pour lors, et on fait marcher le moulinet, afin que cette mousse qui est la partie la plus huileuse du cacao se répande bien dans toute la liqueur et la rende bonne à la fin comme au commencement. »

Le chocolat à l’anglaise.

« La manière qu’ont les Anglais de préparer leur boisson semble laisser le père Labat quelque peu dubitatif : « En fera l’épreuve qui voudra, il me suffit d’en avoir donné la recette », précise-t-il sans autre commentaire. « Ils remplissent à moitié une jarre de vin de Madère dans laquelle ils mettent su sucre, de la cannelle, et du girofle en poudre, et ils achèvent de remplir le « vaisseau » en tirant dessus du lait de vache. […] Ils la boivent toute chaude et à les entendre rien n’est plus agréable, plus sain, plus pectoral. »

Je vous dis à très bientôt !

Extraits bibliographiques

Image de couverture : Combat rapproché dans les Caraïbes à la fin du XVIIe siècle – illustration du XIXe siècle – Richard Cortambert (1836 – 1884), géographe et écrivain français – Collection Jonas/Kharbine TAPABOR.

Ouvrages :

Voyage aux Isles, « chroniques amoureuses des Caraïbes », 1693-1705, Jean-Baptiste Labat, éditions Phébus, collection Libretto n°7, 1998. Edition établie et présentée par Michel Le Bris. Michel Le Bris en propose la version scrupuleusement fidèle au texte authentique, inexplicablement oublié et pourtant admiré par Chateaubriand, Paul Morand et Albert t’Serstevens.

Le père Labat, dominicain de son état et missionnaire aux Antilles, fut aussi un rude gaillard qui oublia de mâcher ses mots et qui, à l’instant de l’abordage en compagnie de ses amis flibustiers, trouvait l’odeur de la poudre plus douce à ses narines que celle de l’encens… Tour à tour ingénieur, inventeur, botaniste et surtout formidable conteur, il livra sans répit le récit de ses aventures dans son Voyage aux Isles publié pour la première fois en 1722 : un livre de bonne humeur où l’on voudrait pouvoir tout citer !

La Cuisine des flibustiers, Mélani Le Bris, préface Michel Le Bris, éditions Libretto, Paris, 2011. Née à Carcassonne en 1973, Mélani Le Bris partage avec son père, Michel Le Bris, curiosité, érudition, ainsi qu’une véritable passion pour les pirates et la vie flibustière. Elle est directrice adjointe du festival « Étonnants Voyageurs » de Saint-Malo.

Qui aurait pu imaginer les flibustiers en gastronomes avertis ? La cuisine de cette société nomade haute en couleur, dont est issue la cuisine créole d’aujourd’hui, est pourtant, à l’image de son histoire, l’une des plus originales et des plus savoureuses qui soient. Dans un flamboiement de mots et de mets, un chatoiement d’odeurs et de saveurs, Mélani Le Bris reçoit à sa table les meilleurs auteurs de l’époque, dont le fameux père Labat. Elle nous fait ainsi revivre la véritable épopée gourmande des flibustiers, forcément épicée, comme la vie qu’ils menaient. Un recueil précieux où recettes et récits se succèdent pour le plus grand plaisir du palais et de l’imagination.

Les chasseurs d’épices, Daniel Vaxelaire, éditions Payot et Rivages, 1995. Daniel Vaxelaire est un écrivain et historien français, né en 1948. Depuis 1971 il habite La Réunion.

Les épices ont toujours fait rêver les hommes. Elles ne valent plus grand-chose aujourd’hui et on a oublié qu’elles sont une des raisons des grandes explorations, et l’objet d’une guerre longue et traîtresse entre les puissances occidentales. Le principal héros de cette guerre est français, il se nomme Pierre Poivre (nom prédestiné…), il a failli être séminariste, a perdu un bras dans une bataille navale, sera souvent trahi mais finalement vainqueur. En outre, il parviendra, sur ses vieux jours, à se faire aimer d’une jouvencelle Françoise Poivre, la jeune et belle épouse du chasseur, que courtisera Bernardin de Saint-Pierre, futur auteur de Paul et Virginie.

Un flibustier français dans la mer des Antilles en 1618-1620, Anonyme, préface de Jean Meyer, présenté par Jean-Pierre Moreau, aux éditions Payot & Rivages, Paris 2016. Jean-Pierre Moreau est archéologue, spécialiste de l’histoire des Antilles et de la piraterie.

Pirates, commerçants, colonisateurs, ils sont un peu tout cela, les hommes qui s’embarquent à Dieppe, en 1618, sur quatre bateaux en direction des Antilles. Un voyage de plusieurs mois marqué par la maladie, la faim, la révolte, presque la mutinerie, les conduit en Martinique, puis jusqu’aux côtes de la Floride et du Mexique, avant un retour piteux à Dieppe. Ces aventures nous sont contées par un des participants resté anonyme et qui eût, tant pour son écriture que pour son témoignage, mérité la gloire. Ce journal constitue la plus ancienne description d’un voyage complet de flibuste, parti de Dieppe en 1618, passé par les îles du Cap-Vert, le Brésil, la Martinique, les Grandes Antilles, les côtes de Campeche et la Floride, avant de prendre la route pour la France. Il s’agit aussi de la plus ancienne source sur les Indiens Caraïbes qui peuplaient alors les Petites Antilles, et de la plus ancienne description connue de la Martinique, 15 ans avant la colonisation officielle de 1635. Les observations qui y sont compilées sont d’autant plus précieuses que ne s’y mêlent ni préoccupation religieuse, ni vue colonisatrice.

Les aventuriers de la Reine, « à l’assaut du nouveau monde », Giles Milton, édition Noir sur Blanc, 2002. Giles Milton. Giles Milton est écrivain et journaliste anglais, né en 1966. Spécialiste de l’histoire des voyages et des explorations, il collabore à de nombreux journaux et revues, tant anglais qu’étrangers.

Alors qu’elle n’existait pas encore, l’Amérique faisait déjà rêver le monde. Le XVIe siècle fourmillait d’aventuriers impatients d’explorer le Nouveau Continent, d’entrepreneurs déterminés à y faire fortune, de monarques désireux d’agrandir leurs empires. Le récit de Giles Milton est la chronique haute en couleur des tentatives anglaises de réaliser ce « rêve américain ». Mais la réalité fut souvent plus sombre : désastres maritimes, hostilité des indigènes, manque de moyens, maladies foudroyantes et famines guettaient les conquérants… L’audacieux et flamboyant sir Walter Ralegh, favori de la reine Elisabeth, l’habile John Smith dont la vie fut sauvée par une princesse indienne, Thomas Harriot qui sut décrypter le langage algonquin : ce sont quelques-uns des héros de cette étonnante saga.

La Guerre de la noix muscade, Giles Milton, best-seller culte en Angleterre, traduit en français aux éditions Noir sur Blanc, 2002. En s’appuyant sur les témoignages des principaux navigateurs de l’époque, Giles Milton a retracé le parcours de ces aventuriers prêts à tout pour servir leurs ambitions. Sous sa plume, la chasse aux épices, à l’origine de la route des Indes et du siècle d’or de l’aventure maritime, devient un roman d’aventures où abondent flibustiers, rois orientaux, rapines et batailles navales.

« L’île de Run, minuscule rocher oublié du reste du monde, se trouve au fin fond des Indes orientales. De nos jours, elle a si peu d’importance qu’elle aurait tout aussi bien pu avoir sombré dans l’océan. Il n’en a pas toujours été ainsi. Son nom était au XVIIe siècle sur toutes les lèvres, et elle était dotée de richesses si fabuleuses que celles de l’Eldorado faisaient pauvre figure en comparaison. Mais ce n’était pas l’or qui faisait sa fortune, la nature l’avait dotée de quelque chose de beaucoup plus précieux. Ses montagnes étaient revêtues d’une forêt de grands arbres au parfum suave et aux fleurs en forme de cloche et de fruits jaune citron et charnus. Les botanistes la nommaient Mystirica fragrans, mais les marchands l’appelaient simplement muscade. » Parée de toutes les vertus, censée éloigner la peste, la noix muscade fut l’objet de toutes les convoitises à la fin du XVIe siècle. Elle déchaîna l’avidité folle des négociants, les ruses des politiciens, l’ambition des explorateurs et elle pouvait faire la fortune du premier matelot. Encore fallait-il atteindre les îlots situés sur l’archipel des Moluques, dans une mer si lointaine qu’elle pouvait ne pas exister, éviter tous les dangers et revenir…

Le Pirate, acteur interstitiel de la colonisation européenne dans les Caraïbes (XVIe-XVIIIe siècles), Caroline Laurent, édition Association culturelle Diacronie, n°13, 2013.

Caroline Laurent est une écrivaine et éditrice franco-mauricienne, née en 1988. Elle a fondé son agence littéraire indépendante en 2021, donne des ateliers d’écriture en prison et collabore avec l’école Les Mots. Elle est depuis octobre 2019 membre de la commission Vie Littéraire du CNL. Ce texte est issu de son master recherche mention « Espaces, Sociétés, Cultures dans les Amériques » délivré par l’Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques de l’Université de Toulouse-II le Mirail. Ses recherches concernent la piraterie caribéenne à l’époque coloniale, mais également la piraterie informatique, plus particulièrement les phénomènes de désobéissance civile électronique aux Etats-Unis et au Mexique avec le mouvement zapatiste. Elle a également étudié l’anthropologie.

Émissions :

La véritable histoire des pirates, réalisation Stéphane Bégoin, prodution ARTE France, Gedeon Programme, Curiosity Stream – France 2022. Documentaire Histoire, 1h35.

Figures populaires de la littérature et du cinéma, les pirates ont écumé les mers aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dans le sillage de deux campagnes de fouilles dirigées par l’archéologue Jean Soulat, Stéphane Bégoin nous entraîne sur leurs traces à l’île Maurice et à Madagascar. Depuis le 7 janvier 1702, le Speaker repose à quelques mètres de profondeur sur la barrière de corail au large de l’île Maurice. Découverte en 1979, la frégate anglaise – un ancien navire négrier battant à l’origine pavillon français –, est l’une des six épaves de vaisseaux pirates à avoir été retrouvées dans les fonds marins du globe. Entouré d’une équipe pluridisciplinaire de chercheurs, l’archéologue Jean Soulat, du laboratoire LandArc, entreprend de mener l’enquête sur les circonstances de son naufrage alors que le pirate John Bowen, connu aussi sous le nom de Jean Bouin, s’en était emparé. Il tente de découvrir aussi, à terre, des informations sur ce que fut la vie quotidienne de l’équipage du flibustier lorsqu’il n’était pas en mer. Après une plongée dans les eaux mauriciennes autour des vestiges du bateau, le chercheur met le cap sur Madagascar. C’est sur l’île Sainte-Marie, qui aurait servi de camp de base aux pirates, que John Bowen se serait emparé par ruse en 1700 du Speaker…

Mary Read, pirate légendaire, Clin d’œil – Invitation au voyage du 21/02/2022, ARTE.

Le drapeau pirate, contre les nations, Magazine « Faire l’histoire », réalisation Jean-Dominique Ferrucci, présentation Patrick Boucheron, production ARTE France, Les films d’ici – France 2020, 18mn.

Pièce maitresse du déguisement des enfants, le drapeau pirate est pourtant loin d’être un objet anecdotique. Guillaume Calafat nous explique qu’à travers l’histoire de cet étendard familier se joue une partie décisive pour les Etats-nations qui, à partir du XVIe siècle, se forgent autant sur les mers que par leurs frontières terrestres. Le drapeau pirate devient ainsi le révélateur indirect d’une histoire de la souveraineté.

La dernière nuit d’Anne Bonny, par Claire Richard, réalisation Sabine Zovighian et Arnaud Forest, production ARTE Radio – 2022 – 9 × 16 à 24 mn.

Depuis le 18e siècle, Anne Bonny fascine. Femme de mauvaise vie pour le capitaine Johnson, femme puissante dans l’imaginaire contemporain, son histoire a donné lieu à de nombreuses interprétations. « La dernière nuit d’Anne Bonny » joue avec les archives et les registres pour explorer la fascination qu’elle suscite, l’écart qui peut se creuser entre une figure historique et ses réinterprétations contemporaines. Sans jamais oublier de faire battre le cœur, et de raconter une grande histoire d’amour et de liberté. Tout commence la nuit où la célèbre femme pirate – ici génialement incarnée par une Catherine Hiegel généreusement bougonne –, se sachant près de passer l’arme à gauche, se confie à une jeune fille (Apolline, jouée par Alice Belaïdi) qu’elle a choisie pour reprendre sa maison. Car, oui, Anne Bonny est devenue – pouvoirs de la fiction – tenancière de bordel. Mère maquerelle donc, plutôt que mère tout court, car se fût-elle mariée et eût-elle enfanté, c’est, dit-elle, « le corps difforme et l’âme essorée » qu’elle aurait fini.

La reine des pirates, par Claire Richard, réalisation Sabine Zovighian, Arnaud Forest, et Charlie Marcelet – production ARTE Radio – 2022 – 6 × 14 à 23 mn. Une adaptation pour les enfants de la fiction radio La Dernière Nuit d’Anne Bonny.

Une histoire d’aventure et de liberté, avec des tempêtes, des abordages, des mouettes et bien sûr, des blagues.

Sites :

https://www.refuge-du-pirate.com/blogs/blog-piraterie/marie-read

https://ledixvins.blog/2020/06/25/destins-de-femmes-mary-read-et-anne-bonny/

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14226

https://www.etonnants-voyageurs.com/L-esprit-d-aventure-N-C-Wyeth.html

Et bien d’autres sites et blogs